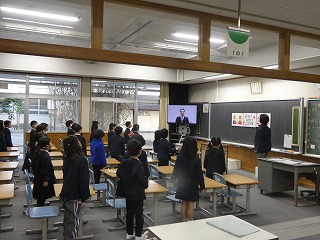

年末年始の冬休みを元気に過ごした素鵞っ子が、登校してきました。今日は、まず第3学期の始業式を放送で行いました。国歌斉唱の後、全校を代表して5年生児童による作文発表がありました。3学期のめあてとして、マラソン大会や算数などの勉強をがんばること、最上級生としての自覚をもち、下学年の模範になることなどを堂々と発表しました。

次に、校長先生からの話を聞きました。今年は、丙午(ひのえうま)の年で、馬のように力強く前へ前へと進んでいっていってほしいということを話してくださいました。また、相手を元気づけるあいさつが素鵞小学校全体に広がってほしいという願いも話されました。次に、馬にちなんだ素敵な詩の紹介がありました。今にも走りだしそうな、走る準備がしっかりできている馬です。それぞれの場所で力をためながら、自分のタイミングでスタートしてほしい、この50日ほどしかない3学期をめあてをもって生活し、次の学年へとつなげてほしいということを分かりやすく話してくださいました。校訓や素鵞小がんばり合言葉を心に置いて元気いっぱいの学校生活を送っていきましょう。

【1年】

【2年】

【3年】

【4年】

【5年】

【6年】

【特支】

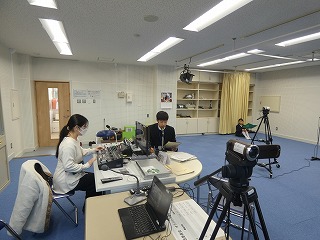

第2学期の終業式をテレビ放送で行いました。4年生と5・6・7・8組の児童代表2名が、2学期の思い出や冬休みにがんばることを発表しました。2学期の思い出では、理科の授業での実験のこと、運動会の表現のこと、さわやか体育大会での練習の思い出などを、3学期への抱負では、持久走大会や学習発表会などを堂々と発表してくれました。

次に校長先生の話を聞きました。まず、心に残っている姿として、あきらめずに演技した運動会や心を一つに発表した音楽会をあげられました。あと「見えやすい」成長と「見えにくい」成長についての話がありました。大きな木がしっかり立っているのは、地面の中に太くて長い根が伸びているからこそで、その根に当たるのが、あきらめず努力する気持ちや友達を思いやる気持ちだというお話がありました。そして、3学期にはパワーアップした皆さんに会えるのを楽しみにしていますと、話を締めくくられました。

終業式の後には、生徒指導の先生から「冬休みのくらし」について、家での生活で気をつけることなどについてのくわしい説明がありました。きまりを守って、楽しい冬休みにしましょう。

(1年)

(2年)

(3年)

(4年)

(5年)

(6年)

(5・6・7・8組)

いよいよ2学期も最後を迎えました。各クラスでは、お楽しみ会(クリスマス会)を開き、これまで一緒に過ごしてきた友達との親睦を深めました。ゲームや出し物を楽しんだり、みんなで協力して活動したりする中で、笑顔や歓声があふれる時間となりました。2学期の締めくくりとして、友達のよさを感じながら、温かい雰囲気の中で楽しいひとときを過ごすことができました。

6年生は、音楽科の学習で日本の伝統楽器について学びました。今回は、校区在住の尺八奏者・橋本岳人山先生と、箏奏者・橋本雅百合先生をお招きし、貴重な授業を行っていただきました。

授業では、尺八や箏の特徴や音の出る仕組み、日本の音楽の始まりとされる雅楽について、分かりやすく教えていただきました。長い歴史の中で受け継がれてきた日本の音楽文化について知ることで、子どもたちは日本の伝統文化への理解を深めることができました。

また、「春の海」や「哀歌」などの演奏を間近で聴かせていただき、教室いっぱいに広がる美しい音色に、子どもたちは静かに耳を傾けていました。生演奏ならではの迫力や表現の豊かさを感じる、貴重な時間となりました。

さらに、尺八・箏・三味線の楽器演奏体験も行いました。実際に楽器に触れ、音を出す難しさや面白さを体験することで、日本の伝統楽器への興味や関心が一層高まりました。初めて触れる楽器に、子どもたちは目を輝かせながら取り組んでいました。

授業の最後には、自分たちが昨年度の音楽会で披露した「Stand Alone」を演奏していただきました。懐かしい旋律に、子どもたちはこれまでの学校生活を振り返りながら、心を込めて聴いていました。

今回の学習を通して、日本の伝統音楽のよさや文化の大切さを改めて感じることができました。今後の音楽の学習や文化を大切にする心につなげていきたいと思います。橋本岳人山先生、橋本雅百合先生、どうもありがとうございました。

6年生は、総合的な学習の時間「自分の夢に向かって」の学習を通して、自分の夢や将来なりたい職業について考えたり、夢の実現に向けて努力している人々の生き方に触れたりしてきました。

この学習をさらに充実させるため、地域の人材を活用した「お仕事講話」を行いました。

当日は、現在さまざまな職業に就かれている方や、これまでに多様な仕事を経験されてきた方など、7名の講師の皆様にご来校いただきました。講師の方々からは、

・働くことの喜びややりがい

・仕事に向き合う中で大切にしている思い

・努力を続けることの大切さ

・職業に対するさまざまな考え方

・「働くこと」の意味

などについて、実体験を交えながら分かりやすくお話しいただきました。

子どもたちは、真剣な表情で耳を傾け、「仕事は大変なこともあるけれど、人の役に立てることがうれしい」「夢に向かって努力し続けることが大切だと分かった」など、多くの気付きや学びを得ることができました。講話を通して、自分の将来をより具体的に思い描き、これからの生き方について考え直す貴重な機会となりました。

講話後は、聞いた内容を基に新聞づくりに取り組みました。講師の方の仕事の内容や心に残った言葉、自分自身の考えや感想をまとめ、工夫を凝らした新聞を完成させました。その後、クラスごとに発表会を行い、お互いの学びを共有しました。

今回の学習を通して、子どもたちが未来に希望を持ち、自分の夢に向かって前向きに歩んでいくきっかけになることを期待しています。ご協力いただいた講師の皆様に、心より感謝申し上げます。

消防署員による「命の教育」で防災について学びました。豪雨災害や地震の被害の様子を写真や動画を見て、怖さを実感しました。災害を防ぐのは難しいですが、被害は小さくできることを知りました。

災害が起こる前にできること、災害が起こったときにできることを具体的に教わることができました。

児童は、「自分の家の防災グッズを見て足りない物がないか確認したい。」「地震が起こったときには、どこへ避難すればよいか家族で相談したい。」と防災意識を高めることができました。今日学んだことをもとに、これから学習を進めていきたいと思います。

ぜひ、ご家庭でも防災について話してみてください。

4年生は、社会科の地域の伝統芸能を学ぶ学習の一環として、「松山野球拳踊り出前教室」を行いました。当日は、松山市役所と松山商工会議所のみなさんを講師にお迎えし、松山野球拳踊りの歴史や由来、踊り方について教えていただきました。

はじめに、野球拳踊りが約100年前から受け継がれてきた、松山を代表する伝統芸能であることを教えていただきました。また、毎年8月に行われる松山の夏祭りでは、3000人以上の踊り手が参加し、約15万人もの人が見に来る大きなお祭りであることを知り、子どもたちは驚いた様子でした。

次に、現代風にアレンジされた「Baseball-Dance(ベースボールダンス)」を教えていただきました。「人は共感するために踊る」というお話を聞き、子どもたちは友達と顔を見合わせながら、リズムに合わせて楽しく体を動かしました。自然と笑顔が広がり、体育館は明るく元気な雰囲気に包まれました。

その後、伝統的な野球拳踊りにも挑戦しました。輪になって踊ることで、仲間と気持ちを合わせる大切さを感じ、互いに笑顔で、共感し合って踊る姿が見られました。

最後には、今年の第60回記念事業として作られた、ピコ太郎さんによる野球拳踊りを、みんなで元気いっぱいに踊りました。子どもたちは最後まで楽しみながら、松山の伝統文化に親しむことができました。

今回の出前教室を通して、4年生は、ふるさと松山に伝わる文化の魅力や、人と人がつながることの大切さを学ぶ、貴重な時間となりました。

1年生が、チューリップの球根を植えました。赤、黄、桃の色から好きな色を選びました。

アサガオの種と比べて、「球根が大きい」「形が玉ねぎみたい」と気付きました。また、アサガオの植える時期と比べて、「寒いから、大きくて栄養が入っているんだね」「寒いから、早く芽を出さないように深く植えるんだね」と考えました。

植えた翌日には、きちんと見に行って水をやりました。このチューリップで、次の1年生を迎えるのを楽しみにしている1年生です。

JRC委員会が「赤い羽根共同募金」への協力を呼び掛け、募金活動を3日間にわたって行いました。この募金は、子ども食堂など、誰もが暮らしやすいまちづくりのために役立てられるそうです。災害が起きたときの、被災者の生活を支えるためにも使われるそうです。

ご協力くださったみなさん、ありがとうございました。

2年生は、図画工作科で「まどのあるたてもの」の製作に取り組みました。建物の形や窓の位置を工夫しながら、自分だけのたてものづくりに挑戦しました。

今回は、初めてカッターナイフを使う学習でもあり、安全な使い方を学んだうえで作業を進めました。最初は難しさを感じていた子どもたちも、練習を重ねる中で少しずつコツをつかみ、自信をもって作業できるようになりました。

作品づくりでは、四角や扇形、ハート形など、さまざまな工夫を凝らした窓が生まれました。開くと中が見える仕掛けをつけたり、色を工夫して建物全体を彩ったりと、どの子の作品にも個性が光りました。

友達と作品を見せ合いながら刺激を受け合う姿も見られ、楽しい学びの時間となりました。これからも、道具の使い方を覚えつつ、表現する喜びを大切にしていきます。

6年生の図画工作科では、金属と木それぞれの素材の良さを生かし、組み合わせて飾る作品づくりに挑戦しました。異なる材料をどう組み合わせるか、どのように形を工夫するか、子どもたちは試行錯誤を重ねながら、世界に一つだけのユニークなオブジェを完成させました。

作業では、金づちやのこぎり、電動糸のこ、きりなど、様々な道具を安全に気を付けながら使いこなしていました。アルミ缶を切り開いて花の形を生み出したり、自然の木材やどんぐりを組み合わせて温かみのあるデザインを作ったりと、素材の特徴を上手にとらえた作品が出来上がりました。

子どもたちの完成した作品を見つめる表情からは、達成感と満足感があふれていました。これからも、ものづくりの楽しさや工夫する喜びを大切にしながら、豊かな表現活動を広げていきたいと思います。

5年生が石手川沿いにあるオーロラ遊歩道でチューリップの球根植えに取り組みました。これは、毎年地域の方々が中心となって行っている活動で、美しい景観づくりを通して子どもたちの地域への愛着を育むことを目的としています。

当日は、公民館長さんをはじめ地域の皆様が温かく迎えてくださり、植え方のポイントを丁寧に教えてくださいました。地域の方からは、「あまり間を開けすぎず、育ってきたときに寄り添うように植えるんよ」とアドバイスをいただき、子どもたちはその説明を聞きながら一つひとつ大切に球根を土に埋めていきました。

1年生以来の球根植えということもあり、「どっちが上やったっけ?」と悩む子どもたちの姿も見られましたが、協力し合いながら、等間隔にきれいに並べて植えることができました。

作業の最後には、公民館長さんから「チューリップは素鵞地区の花であること」や「花言葉は『思いやり』であること」など、花にまつわるお話をしていただき、子どもたちは興味深く耳を傾けていました。また、竹トンボやお茶のお土産もいただき、子どもたちは大喜びでした。

地域の皆様のおかげで、学びのある温かな時間を過ごすことができました。ご協力いただきました公民館長さんをはじめ、地域の皆様に心より感謝申し上げます。春に色とりどりのチューリップが咲き誇る日を、子どもたちは今から楽しみにしています。

昼休みの時間を使って、体育委員会が企画した「Tボール体験」が体育館で行われました。当日は、1・2・3年生の希望者約30名が集まり、元気いっぱいに活動に参加しました。

参加した子どもたちは、なかなかボールに当たらず苦戦する姿もありましたが、何度も挑戦するうちに上手に打てるようになっていきました。赤・青・黄のコーンが目標として配置されており、赤コーンに当たれば「アウト」、青コーンは「ヒット」、黄色のコーンに届けば「ホームラン」です。中には、黄色コーンのさらに上を越える大きな打球を飛ばす子もいて、体育館は大いに盛り上がりました。

短い時間でしたが、打つ楽しさや運動する心地よさを味わうことができ、笑顔あふれる活動となりました。今後も体育委員会を中心に、楽しく体を動かせる企画を実施していく予定です。