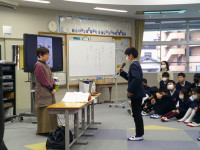

6年生が助産師さんをお招きして、「命の教室」の授業を行いました。「生きる喜び」というテーマで講演をしていただき、赤ちゃんが生まれるまでのことについて教えていただきました。

また、実際の大きさや重さの赤ちゃん人形を抱かせていただきました。みんな落とさないように慎重に抱きかかえていました。

講師の先生からは、みんなは、世界でたった一つの大切な宝物であること、周りの人に生きる力を与えていること、みんなに喜びと幸せを分け与えていることについてのお話をしていただきました。

今日は、命を大切にすること、自分を大切にすること、他の人を大切にできる人になることについて学ぶことができました。

講師の先生、貴重なお話を聴かせていただき、ありがとうございました。

4年生は、今年度、10才という節目年齢になるチャンスに、「10才を祝う」ことにしました。その一環として、図画工作科の木版画の題材で、10歳の自分の自画像を木版画で表すことにしました。

木版画は、下絵→彫り→刷りの手順で行います。彫りは、5種類の彫刻刀を使うことができます。今回、彫刻刀との初めての出会いであり、新しい学習ばかりです。「カーボン紙で紙から木に写すこと」「彫刻刀は鉛筆のように利き手で持つこと」「利き手ではない手を添えて彫るスピードを調節すること」「彫るときは必ず作業板か滑り止めマットを敷くこと」「刃の前には絶対に手を置かないこと」「彫り跡を理解して表したいものに応じて彫刻刀を使い分けること」などなど。今日は、下絵と彫りを行いました。彫りの段階に進む子供たちは、鉛筆のように持ち、反利き手を添えて、滑り止めマットを敷いて、丁寧に彫ることができ、誇らしげでした。

もちろん、掃除も頑張りました。

「先生、昼休みも続きをしていいですか?」と4年生。新しい学習にのめり込み、表したいものを一生懸命表現しています。

10才の自分をどのように表現するのか、とても楽しみです。

2月13日(木)に開催される「ときめき学習発表会」へ向けて、5・6・7組が練習を始めました。

今日は、劇のセリフの練習と立ち位置の確認をしました。

今年はどんな劇に仕上がるのか楽しみです!

第3学期が始まり、第1週から2週にかけて身体計測を実施しました。身長と体重を、和室で測定しました。

測定の前に、養護教諭が絵本の読み聞かせを行いました。自分の体はとても大事なものであることを絵本を通して教えてくれました。まずは、自分が自分の大切なところを知ること、それを守るためにどうすればよいかを分かりやすく伝えていました。「体の大事なところは、見るのも触るのも自分だけ」「知らない人に何か言われたらすぐ逃げて大人に話そう」などです。真剣な表情で聞くことができました。

いよいよ、測定です。2学期に比べてどのぐらい大きくなっているか、数字に興味津々でした。一生付き合っていく自分の体の成長を楽しみにして、自分や自分の体を大切にしてほしいと願っています。

4年生が図画工作科「光とかげから生まれる形」の学習で、影の形を友達と協力しながら作りました。

材料の組み合わせや光の当て方によって、自分たちの思いに合った影ができていくことに達成感を味わいました。

いよいよ来週に迫った校内持久走大会に向けて、5・6年生が実際のコース(石手川河川敷)を試走しました。

6年生にとっては、小学校最後の持久走大会になります。

精一杯の頑張りを期待しています。

5年生が算数の学習でプログラミングを使って作図をしました。

ICT支援員さんに教えていただきながら、正三角形、正四角形、正五角形、正六角形を作図しました。

最初は、進んだり曲がったり繰り返したりの命令を出す練習から始めました。

正多角形の内角を何度にするのか考えて、楽しみながらプログラミングをすることができました。

自分の命令通りに動かし、正しく図形を描くことができ、みんなうれしそうでした。

2時間目に、1・2年生がマラソンの試走を行いました。

石手川沿いに走り、橋を渡ってポイントで折り返し、戻ってくるコースです。

2年生女子→男子→1年生女子→男子の順番に走りました。

待っている間は寒かったようでしたが、走り終えると少し頬も赤くなり、「暑い。」と口にする子もいました。

順位カードをもらって、うれしそうな子、くやしそうな子、様々でした。

本番はいよいよ来週火曜日です。

それまでに業間マラソンなどで練習を積み、本番も一生懸命走ってほしいです。

応援よろしくお願いします!

4年生がタブレットを使って、社会科の学習で学んだ「砥部焼き」の復習をしていました。

先生が作った問題をタブレットで答えます。

選択肢の中から答えを見つけ、正解すると「やったー」と喜びながら問題を解き進めました。

正答率でランキングも出るので、子供たちは一喜一憂しながら、楽しく学習をすることができました。

3学期が始まり、学校にも元気な子供たちの姿が戻ってきました。

今季最強寒波の到来で、時折、雪が舞い落ちる寒い今日ですが、素鵞っ子は、寒さに負けずに外で元気よく遊んでいます。