外国語室から、「ab,abc,abcdefg」などと調子のいいラップ調のチャンツが聞こえてきます。行ってみると、4年生が、ホームルームティーチャーとALTの先生とで笑顔で授業をしています。

最初は、Small Talkとのこと。ホームルームティーチャーとALTの先生が、劇のように会話をしました。それを聞くと、みんなは先週学習したことを思い出してきているようでした。先生が「Do you have“r”?」「Yes,I do」「r,e,d,red?」「Yes!」とか、「Do you have“g”?」「Yes,I do」「g,r,a,p,e,grape?」などと言っているのが聞き取れました。聞こえて理解して気が付いたことをメモアプリにメモして送りました。すると提出箱を共有して、みんながどんなことに気が付いたかを見ました。「先生の好きなものは5文字!」「先生の好きなものは赤とりんご」など、先生が好きな色と好きな食べ物を聞き取り、理解したのでした。

小文字のアルファベットの形を覚えた4年生は、このことを使って、友達の好きなもの色について尋ね合う活動をしました。事前に、みんなが、好きな色のシートに、好きな色(小文字)と好きなものやことのイラストと小文字を送っていたのでした。ホームルームティーチャーが、それを1枚のシートにまとめて「学級のすきなものボード」を作りました。それを見て尋ねて、当てっこをするために、必要な表現の確認をし、その後にそれぞれで発表に向けて準備と確認をしました。

アプリの中に必要な単語や表現の文が録音されていて、自信がないときに聞いてもいいとのことでした。

さて、始まりました。みんなは、「学級のすきなものボード」のカードが、それぞれ誰のカードであるかを知らないまま始めるため、誰のカードであるかをも知りたい気持ちが生まれて、質問がどんどん進みました。約15分間、いろいろな友達と挨拶やアイコンタクトを交わしながら、小文字に関するやり取りをしながら友達のすきなものを解明していくことができました。

活動後の感想は……「質問をしたり、聞いたりするのに慣れてきたのでもっと言えるようになりたいです。」「今日の勉強で小文字のことが身に付きました。もっとやりたかったです。」「英語で会話をしながら友達のことも知ることができて楽しかったです。」「紫色が好きだと思っていた友達が、実はだいだい色が好きだと分かった。びっくりした!!!!!」「好きなものを初めて知る友達がいたのでよかったです。」

外国語活動の目的を果たし、さらに、友達をよく知り合うこともできました。

いよいよ今週の土曜日は子供たちが楽しみにしている運動会です。

どの学年の子供たちもよいところを見てもらおうと一生懸命に練習しています。

今日は残念ながら運動場では練習ができませんでしたが、体育館で頑張って練習をしました。

5年生がエプロンの製作に取り掛かりました。

まず、エプロンの形に布を断ち切り、布の端を三つ折りにしてしつけをします。

次はいよいよミシンを使って縫うのですが、今日はまだミシンの使い方の練習です。

どんなすてきなエプロンができるのか楽しみです。

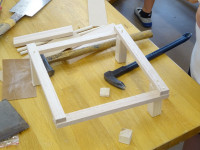

図工室から「トントントントン」とリズミカルな音が聞こえてきます。

先日いろいろな形に切った木を、釘や木工用ボンドを使って組み合わせて楽しく使えるものをつくっていきます。

きりできっかけの穴を空けてから釘を打ったり、はじめはかなづちを浅くもって小刻みに打ったり、作業がしやすいように工夫しました。

いつの間にか、釘抜きの使い方がじょうずになっていました。作品が立体的に組み立てられ、どんな作品になるかが本当に楽しみです。

今日も、床に落ちた木くずやおがくずを集めて掃除する姿がありました。そして、今日も、安全を意識して、けがなく取り組むことができました。

最近、少しずつ秋の深まりを感じるようになってきました。

2学期が始まって今まで、暑さのため、運動場で遊べる日がほとんどありませんでしたが、やっと業間も昼休みも外で遊べるようになってきました。

外遊びの大好きな素鵞っ子は、今日も遊具で遊んだり松ぼっくりを拾ったり運動会のリレーの練習をしたりと元気に活動しています。

6年生が学級会を開きました。

議題は、「意見交流の時間に名前をつけよう」です。

提案理由の説明は、タブレットを使ってみんなの支持を得るように分かりやすく行いました。

さすが6年生。友達の意見にしっかりと耳を傾け、真剣に話合いをすることができました。

自分たちの話合いを活発にさせるようなすてきな名前が付けられたかな。

4年生の図画工作科の授業で、のこぎりを使って、木をいろいろな形に切り、木をつないだり材料を組み合わせたりして楽しく使えるものをつくっていきます。

今日は、初めてのこぎりを使いました。

椅子を台にして、木をしっかり押さえて切りました。切り始めはのこぎりを寝かせてゆっくり動かしました。木を押さえている手をけがしないように、丁寧に扱うことができました。元の木の半分ぐらいに切り分けたり、斜めに切り分けたりしました。三角に切り落としたりしました。

進めるうちに、のこぎりの音が滑らかになり、のこぎりをもって切る姿勢がなじんできました。

切る途中に、木やおがくずに息を吹きかけて、切り口を見ようとする姿がありました。

1回目に切り落としたパーツを木材に重ね、パーツの端に鉛筆で線を引き、同じ大きさのパーツの二つ目を切り落とそうとしている姿がありました。

切り口に紙やすりをかけて、接着しやすくなる作業に取り組む姿もありました。

切り分けが早く済んで、床に落ちたおがくずを集めて掃除する姿もありました。

不慣れな作業でしたが、安全を意識して、集中して、用具を扱うことができました。どんな作品ができるか楽しみです。

1年生は、体育科の授業で「マットを使った運動遊び」を行っています。

グループの中の担当者が、マットを運びました。マットの横には、ちょこんと座れる輪っかを置きました。道具の準備ができたら、前の時間からの続きでしょうか、目当てを確かめました。「いろいろなどうぶつにへんしんしてあそぼう!」とのことです。

早速、準備運動で、クモとクマの追いかけっこをしました。4本足で動いて追いかけっこをしました。

クモとクマ以外にも変身しています。足を伸ばして両手で体を支えて前進するアザラシがいます。

手・足・手・足と順にマットについてかわいらしく進むウサギもいます。

手をマットについて、腰と足をぴょーんと高く上げて川跳びをするカエルもいます。

次は、パンダでしょうか……マットの上でゆりかごのように背中で転がっては起き、転がっては起きるのを繰り返しています。

寝転がって、背中を手で支えて足を天井の方にピンと立てています。背の高いキリンさんがいるようです。

その後は、マットを折り畳んでその上にもう一枚マットを置いてゆるやかな坂道マットを作りました。そこを転がるのは、体を棒のように伸ばしたミミズさん。次は背中を丸くしたダンゴムシさん。

授業の前には、「マットの上で転がるのは難しい」と言っていた子どもも、授業が始まると楽しみながら生き生きと動いている様子が見られました。マットの横で、ちょこんと座っているが友達を応援する様子も見られました。

最後には、グループの中でいい動きをしている友達を相談して決めて、金メダルを渡しました。友達や先生に「倒れてから起き上がるのを頑張っていたよ」「足を伸ばすのが上手だった」と言われて、にっこり。

マット遊びの楽しさを味わったり、手で体を支えてじっとしたり回転したりするなどできることを増やしたりしてほしいものです。マットの片付けもきちんとすることができました。

成長いちじるしい1年生です。

昨夜は中秋の名月でした。

団子やススキなどをお供えして、お月見を楽しみながら家族で団らんをして、心癒される時を過ごされた方もいたことと思われます。

心癒されるといえば、素鵞小学校の廊下や階段の壁にはいたるところに心癒される言葉が額に飾られて掲示してあります。

参観日等でご来校の際には、ぜひ探してみてください。(画像は著作権の関係でアップできませんので言葉のみ紹介します。)

〇この無限の宇宙の中であなたに会えてよかった

〇ありがとうと感謝するくせがあってよかったよ

〇ありがとう

〇わかってると思うけど愛してる

〇もう失ったことを数えないで きっとできることがあるはず

〇はい!笑顔

〇笑いなさい 笑おうよ 悲しいときや苦しいときほど 笑おうよ

〇大丈夫 きっと良くなる

さて、本日は2学期最初のクラブ活動でした。熱中症が心配なため、運動場のクラブは、ピロティや室内で活動を行いました。自分の好きなことを仲間とともにするクラブ活動は、子供たちにとっても心癒される時間ではないでしょうか。

1年生が図工の時間に身の回りにあるいろいろなものをペッタンして、色遊びを楽しんでいました。このペッタンしてできたいろいろな模様がこの後何になるのか楽しみです。

9月13日(金)に、3年3組のみんなでスーパー(立花フジ店)に見学に行きました。

鮮魚のさばき方を見たり、マイナス21度の冷凍庫に入ったりして、スーパーのバックヤードの広さにみんな驚いていました。

「お客さんが喜んでくれるために、魚の内臓やうろこをきれいに落とすんだよ。」

「店内には、ビデオカメラがたくさんあり、事務室ですべて見ることができるよ。」

「お金を自動で計算する器械があるよ。」

スーパーの秘密をたくさん教えていただきました。調べてわかったことを報告文にまとめていきます。楽しみです。

9月12日(木)

3年生が自転車教室を行いました。

松山市役所・松山東交通安全協会・交通指導員の方々に来ていただき、自転車の乗り方について学びました。

パネルを使った話を聞いたり、実際に自転車に乗って交差点のわたり方や2段階右折の方法などを実際に体験したりしました。また、JAFから衝突体験車をお借りして、時速5kmで走っているときにぶつかった衝撃を体験しました。

子供たちは普段慣れない手信号をしながら上手に乗っていたり、衝突の衝撃に驚いて思わず声を出している子もいたりしました。

これからも安全に気を付けて自転車に乗ってほしいと思います。